Die Frühzeit der gezupften Saiteninstrumente

Spießlauten

Susa, Iran - 2. Jahrtausend v.Chr.

ie Vorstellung, dass der erste Vorläufer aller Saiteninstrumente der Jagdbogen ist, fällt

nicht schwer. Bevor man einen Resonanzkörper verwendete, wurde der Bogen möglicherweise an den Mund gehalten, wodurch der Kopf selbst zur

Verstärkung der Töne diente. Das Zufügen mehrerer Saiten und eines Resonanzkörpers zu ersten Harfeninstrumenten ist von dort ein kleiner Schritt.

Die ersten Instrumente mit Saiten, die als früheste Vorläufer der Gitarre gelten können,

bestanden aus einem Resonanzkörper und einem Spieß, an dem die Saiten aus Darm befestigt werden konnten. Als Resonanzkörper

wurde ein mit Fell bespannter natürlicher Hohlkörper wie der Panzer einer Schildkröte oder eine getrocknete Kürbishälfte

verwendet, in den der Spieß gesteckt wurde. Durch das Aufdrücken der Saite auf den bundlosen Spieß wurde die Saite verkürzt und damit die

Tonhöhe verändert.

ie Vorstellung, dass der erste Vorläufer aller Saiteninstrumente der Jagdbogen ist, fällt

nicht schwer. Bevor man einen Resonanzkörper verwendete, wurde der Bogen möglicherweise an den Mund gehalten, wodurch der Kopf selbst zur

Verstärkung der Töne diente. Das Zufügen mehrerer Saiten und eines Resonanzkörpers zu ersten Harfeninstrumenten ist von dort ein kleiner Schritt.

Die ersten Instrumente mit Saiten, die als früheste Vorläufer der Gitarre gelten können,

bestanden aus einem Resonanzkörper und einem Spieß, an dem die Saiten aus Darm befestigt werden konnten. Als Resonanzkörper

wurde ein mit Fell bespannter natürlicher Hohlkörper wie der Panzer einer Schildkröte oder eine getrocknete Kürbishälfte

verwendet, in den der Spieß gesteckt wurde. Durch das Aufdrücken der Saite auf den bundlosen Spieß wurde die Saite verkürzt und damit die

Tonhöhe verändert.

Lauteninstrumente

ür die frühen Instrumente, die auf dem Prinzip der Saitenverkürzung basieren, wird allgemein

der Begriff Laute verwendet. Neben den Spießlauten entwickelte sich die Gattung der Halslauten, bei denen der Hals nicht durch den

Resonanzkörper gesteckt, sondern daran befestigt wurde. Für beide Arten von Lauten kann man im Folgenden noch unterscheiden, ob der

Korpus schalen- oder kastenartig ist. Dadurch ergeben sich verschiedene Familien der Lauteninstrumente:

ür die frühen Instrumente, die auf dem Prinzip der Saitenverkürzung basieren, wird allgemein

der Begriff Laute verwendet. Neben den Spießlauten entwickelte sich die Gattung der Halslauten, bei denen der Hals nicht durch den

Resonanzkörper gesteckt, sondern daran befestigt wurde. Für beide Arten von Lauten kann man im Folgenden noch unterscheiden, ob der

Korpus schalen- oder kastenartig ist. Dadurch ergeben sich verschiedene Familien der Lauteninstrumente:

| Schalenartig | Kastenartig | |

|---|---|---|

| Spießlaute |

|

|

| Halslaute |

|

|

Von Mesopotamien nach Ägypten

Die erste Darstellung einer Laute mit vermutlich zwei Saiten findet man auf einer Tontafel aus der Zeit von

2255 - 1877 v.Chr., die 1912/13 bei Grabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Uruk gefunden wurde. Der Korpus der Laute war

ca. 20 cm lang und 16-18 cm breit, bei einer Halslänge von ca. 70 cm. Um 1700 v.Chr. hatte sich die sumerische Schalenspießlaute bei

den ans Zweistromland angrenzenden Völkern verbreitet. Auf Abbildungen hängen die Saitenenden am oberen Halsende verknotet als Quasten

herab. Gespielt wurde das Instrument mit einem Plektrum, das mit einer langen Schnur am Hals befestigt war.

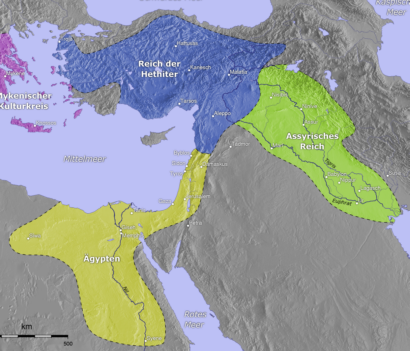

Reich der Hethiter um 1400 v.Chr.

Die sumerische Langhalslaute hatte sich auch bei den Hyksos (westlich von Mesopotamien angesiedelt) verbreitet. Um 1700 v.Chr. eroberten die

Hyksos (ägypt. Hekau Chasut = Herrscher der Fremdländer) für ca. 150 Jahre Ägypten und brachten ihre Musikinstrumente mit. Bisher

waren auf ägyptischen Darstellungen nur Flöten und Harfen zu sehen, was sich jetzt änderte.

Bei der Öffnung eines Grabes des ca. 1500 v.Chr. gestorbenen Musikers Harmonis fand man als Beigabe eine Laute, die noch mit den originalen

Darmsaiten bespannt war. Die Saiten waren am oberen Halsende verknotet und mit (wie bei sumerischen Lauten) Quasten versehen. Die Saiten wurden

statt eines Sattels über ein Stäbchen geführt und am untern Ende des Korpus über einen Steg zu einem gemeinsamen Zapfen zur Befestigung gebracht.

Der Korpus ist aus einem Stück Holz gefertigt und mit einer Tierhaut bespannt, der Hals ist nur ein Rundholz. Es entstanden nun auch die ersten

Lauten, bei denen der Spieß nicht mehr bis zum unteren Korpusende ging und von Querverstrebungen gehalten wurde. Um 1200 - 1000 v.Chr findet

man auf Bildern und als Plastiken birnenförmige Kurzhalslauten, bei denen der Hals in den Korpus übergeht, also kein Spieß mehr verwendet

wurde. Diese Entwicklung von Lauten mit langem Hals und kleinem Korpus zu Instrumenten mit kurzem Hals und großem Korpus fand ebenso in

Persien und im fernen Osten mit der Entwicklung vom Ravanastron zur Mondgitarre

(Yüeh k'in) statt. Allgemein war der kulturelle Austausch zwischen nahem und fernem Osten an Hand der Musikinstrumente zu erkennen.

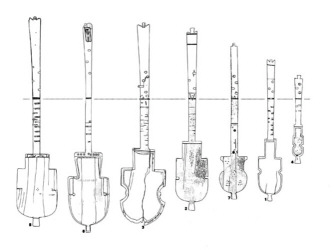

Koptische Lauten

Prof.Dr. Ricardo Eichmann

Koptische Lauten

Deutsches Archäologisches Institut Kairo

Sonderschrift 27, Tafel 23, Mainz 1994

in nächster Schritt in der Entwicklung war der gefertigte Resonanzkörper aus Holz, wie er bei

den Langhalslauten im 4. bis 8. Jahrhundert n.Chr. auftauchte, die in koptischen Klöstern in Ägypten gefunden wurden (die Bezeichnung der

Lauten basiert auf dem Fundort, nicht auf dem kulturellen Hintergrund). Der Korpus ist aus Holz geschnitzt, hat eine flache Resonanzdecke,

einen flachen Boden, einen langen Hals und Zargen. Bekannt gemacht, haben die koptischen Lauten vor allem die auffälligen Einflankungen bei

sechs der sieben bisher gefundenen Lauten, die dem Instrument seine gitarrenähnliche Form geben. Der Grund für diese Bauform kann nur vermutet

werden.

in nächster Schritt in der Entwicklung war der gefertigte Resonanzkörper aus Holz, wie er bei

den Langhalslauten im 4. bis 8. Jahrhundert n.Chr. auftauchte, die in koptischen Klöstern in Ägypten gefunden wurden (die Bezeichnung der

Lauten basiert auf dem Fundort, nicht auf dem kulturellen Hintergrund). Der Korpus ist aus Holz geschnitzt, hat eine flache Resonanzdecke,

einen flachen Boden, einen langen Hals und Zargen. Bekannt gemacht, haben die koptischen Lauten vor allem die auffälligen Einflankungen bei

sechs der sieben bisher gefundenen Lauten, die dem Instrument seine gitarrenähnliche Form geben. Der Grund für diese Bauform kann nur vermutet

werden.

Die Saiten sind am oberen Ende direkt am Hals oder an Wirbeln und am unteren Ende unterhalb der Decke am Korpus bzw. Zapfen

oder an einem Querriegel, der auf der Decke liegt, befestigt. Alle koptischen Lauten waren dreisaitig, wobei zwei Saiten in

geringem Abstand auf der rechten Griffbrettseite und eine Saite am linke Rand verlaufen. Der geringe Abstand der rechten

Saiten lässt vermuten, dass die Saiten spieltechnisch chörig verwendet wurden. Die Mensur (frei schwingende Länge) betrug ca. 38-40 cm.

El Oud

El Oud

ährend der Sassanidenherrschaft (224-642 n.Chr.) in Persien entwickelte sich der Langhalstyp in die vielen verschiedenen Tanbur-Instrumente und der

Kurzhalstyp in die schlanke 3-saitige Mizhar und die breitere 4-saitige Barbat. Beide Instrumente hatten einen Knickhals, seitenständige Wirbel

und einen Hals, der in den Korpus übergeht. Der abgeknickte Wirbelkasten war schon neben dem gefertigten runden und eckigen Korpus im nördlich

gelegenen Turkistan um 500 v.Chr. aufgetaucht.

ährend der Sassanidenherrschaft (224-642 n.Chr.) in Persien entwickelte sich der Langhalstyp in die vielen verschiedenen Tanbur-Instrumente und der

Kurzhalstyp in die schlanke 3-saitige Mizhar und die breitere 4-saitige Barbat. Beide Instrumente hatten einen Knickhals, seitenständige Wirbel

und einen Hals, der in den Korpus übergeht. Der abgeknickte Wirbelkasten war schon neben dem gefertigten runden und eckigen Korpus im nördlich

gelegenen Turkistan um 500 v.Chr. aufgetaucht.

Nach der arabischen Eroberung Persiens entwickelte sich aus Mizhar und Barbat die bundlose Kurzhalslaute Oud (arab.Oud = wörtlich Ast, Stange

oder allgemeiner ein Stück Holz) und die kleinere Rabab. Mit der Expansion der Araber 642 n.Chr. nach Afrika, kamen diese Instrumente nach

Ägypten und nach der Eroberung weiter Teile Spaniens durch die Mauren um 711 n.Chr. nach Europa. Aber auch über Byzanz und die Kreuzfahrer

erreichte das Instrument Europa. So wie der Oud Vorläufer der europäischen Laute ist, ist die Rabab der Urahn der Geigeninstrumente. Die

europäischen Bezeichnungen der Laute, wie Laute, alaude, laud, luth, liuto oder auch lute stammen

von dem arabischen Wort al-Oud ab.

Bis zum 9. Jahrhundert war der Oud einfach viersaitig, erst durch den Musiker und Musiktheoretiker Abu l-Hasan ‘Ali Ibn Nafi‘, kurz Ziryab,

fünfsaitig. In einem Traktat des arabischen Gelehrten Al-Farabi wird die Oud im 10. Jahrhundert genauer beschrieben. Später wurde auch der

Oud wie die Laute doppelchörig bespannt.

Kithara

Eine Muse mit

Wiegenkithara

auf griechischer

Amphore

ie antike griechische Kithara war ein fünf- bis zwölfsaitiges Instrument. Sie war

eines der vornehmsten Instrumente, das vorzugsweise zu feierlichen Anlässen gespielt wurde, besonders beim Kult zu Ehren des

Gottes Apollon. Der Hauptbestandteil war ein Schallkasten, der vorne glatt und hinten gewölbt war. Die Seiten des Klangkörpers

gingen in zwei parallele Arme über, an denen der Saitenhalter befestigt war. Die rechte Hand zupfte die Saiten mit einem

Plektron (Schlagblättchen aus Metall, Elfenbein, Holz). Die linke Hand dämpfte die Saite bzw. gab der Saite durch Verkürzen

höhere Grundschwingungen.

ie antike griechische Kithara war ein fünf- bis zwölfsaitiges Instrument. Sie war

eines der vornehmsten Instrumente, das vorzugsweise zu feierlichen Anlässen gespielt wurde, besonders beim Kult zu Ehren des

Gottes Apollon. Der Hauptbestandteil war ein Schallkasten, der vorne glatt und hinten gewölbt war. Die Seiten des Klangkörpers

gingen in zwei parallele Arme über, an denen der Saitenhalter befestigt war. Die rechte Hand zupfte die Saiten mit einem

Plektron (Schlagblättchen aus Metall, Elfenbein, Holz). Die linke Hand dämpfte die Saite bzw. gab der Saite durch Verkürzen

höhere Grundschwingungen.

Auch wenn im 19. Jahrhundert mit der Lyra-Gitarre ein Instrument auftaucht, dass der Kithara sehr ähnlich ist, hat die Kithara

mit der Gitarre wenig gemein. Etymologisch ist sie vermutlich über das arabische qītār oder die Hellenisierung Roms Vorfahre und

Namensgeber für Gitarre und Zither. Der Zusammenhang ist aber nicht belegt und häufig bestritten. Im heutigen Griechisch heißt die

klassische Gitarre immer noch Kithara.